診療内容

MEDICAL

岡本駅出口 バス10分

宇都宮駅 西口 バス20分

6台(医院敷地内)

歯は一生のおつきあい

むし歯や歯周病は、発生・進行・再発を予防できる病気であるということが医学的に立証されております。

きれいな歯を保つためには、歯科医師による定期的な診断と歯科衛生士によるお口のクリーニングが必要です。

はじめに口腔内をしっかり検査し、患者様と十分に話し合いながら治療計画を立てます。その後、病的な歯質の除去、つめ物・かぶせ物などの治療を行います。

目立ちにくい白いつめ物・かぶせ物(セラミック)の治療にも対応しております。

ご希望の方はお気軽にお申し出下さい。

こんな場合はご相談ください

歯が痛い

親知らずを抜歯したい

違和感がある

顎の関節が痛い

むし歯を放置している

口を開くと音がする

親知らずが痛い

口周りが腫れている

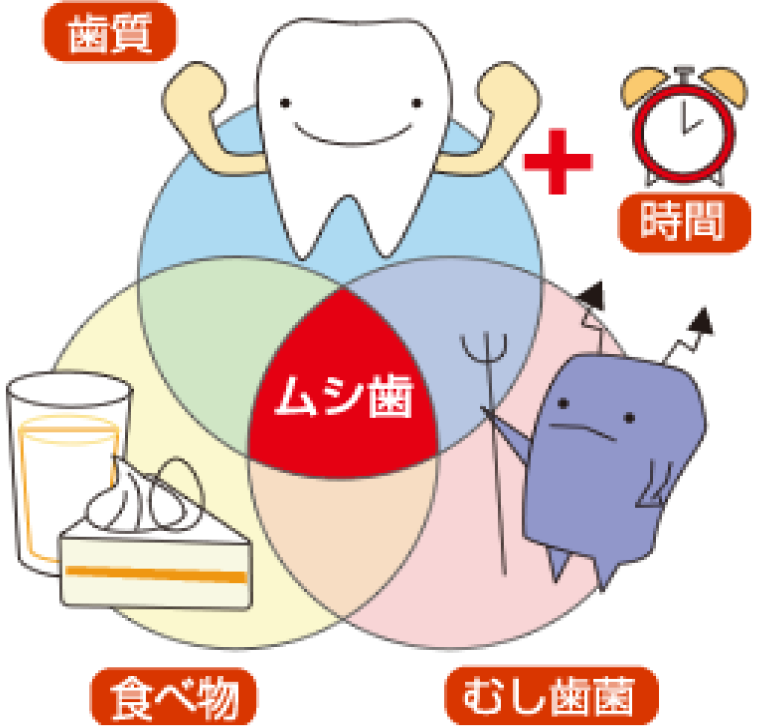

虫歯は遥か昔の時代から人間を悩ませてきました。今の日本では、大人の八割以上に虫歯があるという統計が出ています。虫歯とは歯が溶けていく病気です。いくつかの要素が重なり合い、酸によって歯は溶けていきます。この酸はどこから来るのでしょうか。生活習慣を見直すだけで予防できるかもしれません。

1つ目は虫歯菌です。この菌は食べカスなど歯の表面についたプラーク の中に多く存在します。虫歯菌のエサは糖分です。糖を食べて粘々とした 酸性の糞をするのです。汚れが多く残った部分では局所的に常時酸性状態 となり歯が溶け始めます。実はプラークは菌が集めているともいえます。

2つ目は糖分です。虫歯菌のエサで酸の材料になります。間食が多い方や 飴や甘い飲み物を摂取する機会の多い人ほどリスクが高くなります。

3つ目は歯の質です。もちろん個人差があります。同じ人でも乳歯

(子供の歯)や出てきたばかりの永久歯(大人の歯)では虫歯になりやすかっ

たりします。子供の時に歯を作る成分である良質なたんぱく質やカルシウ

ム、リン、これらがうまく働くためのビタミンA・C・Dなどの栄養素を

バランスの良い食事で摂取することが重要です。

大人では出来上がった歯を強化するフッ素(フッ化ナトリウムなどのフッ化物)に期待ができます。

最後の一つが時間です。酸と触れ続けている時間、不規則な食事や間食の回数とタイミングなどがリスクとなります。

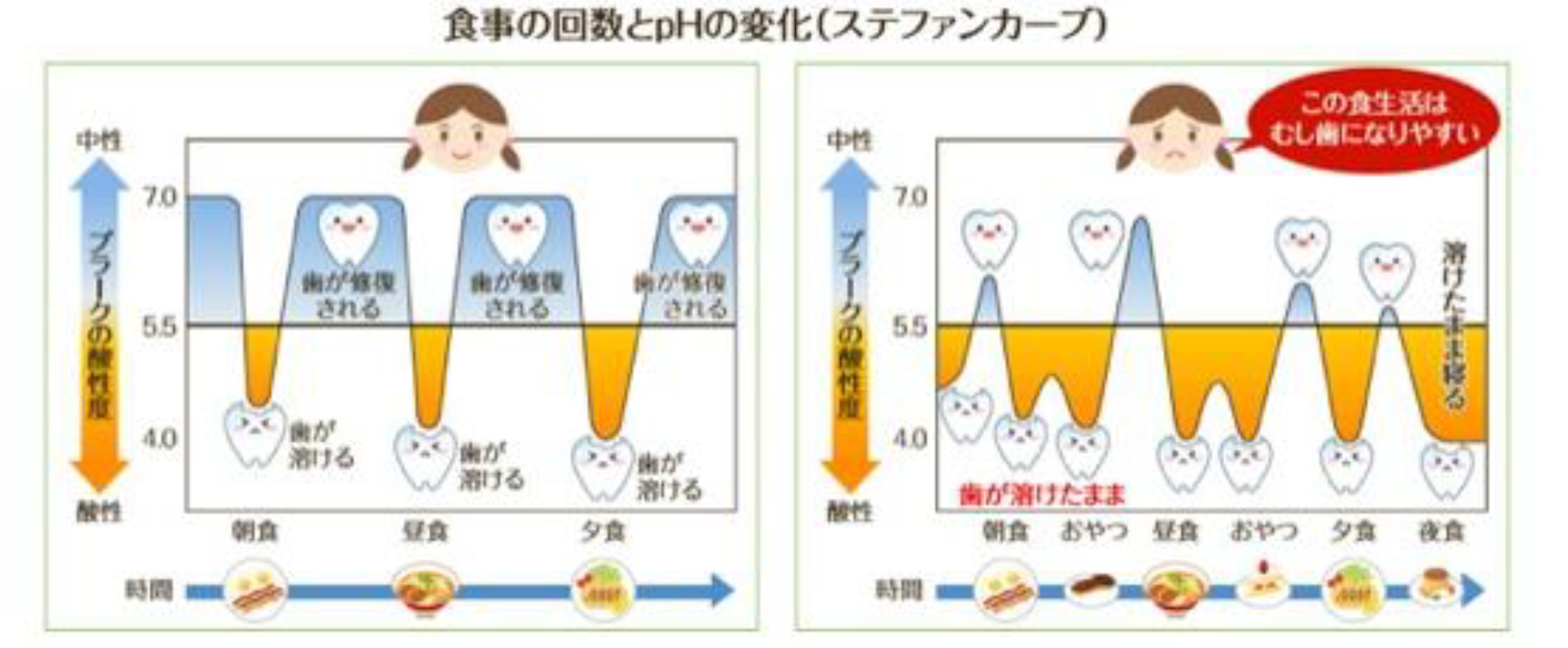

本来お口の中は中性であるべきです。虫歯菌の影響で食事をすると口の中は酸性になります。食べ物自体が酸性だったりもします。ところが唾液(つば)の機能で酸性状態を常に中和しようとしてくれます。歯は酸性になると目に見えないレベルで溶けて(脱灰)、唾液の機能で回復する(再石灰化)サイクルを取っています。甘い嗜好品や間食の回数、不規則な食事や不適切な歯磨きをくり返すことで中和機能が追い付かず一方的に歯が溶け続けることで虫歯がスタートします。高齢者や病気療養のための薬、ホルモンバランスなどで唾液の出が悪くなっている人では特に危険です。

適切な歯磨きと適切な道具の使用、生活習慣を見直すことで虫歯のリスクを下げることが出来ます。

虫歯のスタートについてはご理解いただけたでしょうか。虫歯の始まった場所は自己管理での弱点の部分です。ここから悪循環が始まります。穴が開く→汚れがたまる→清掃しにくい→酸性になる→虫歯が大きくなる。

この繰り返しです。歯肉に近い位置の虫歯ではさらに良くないことに、歯肉の炎症を引き起こします。

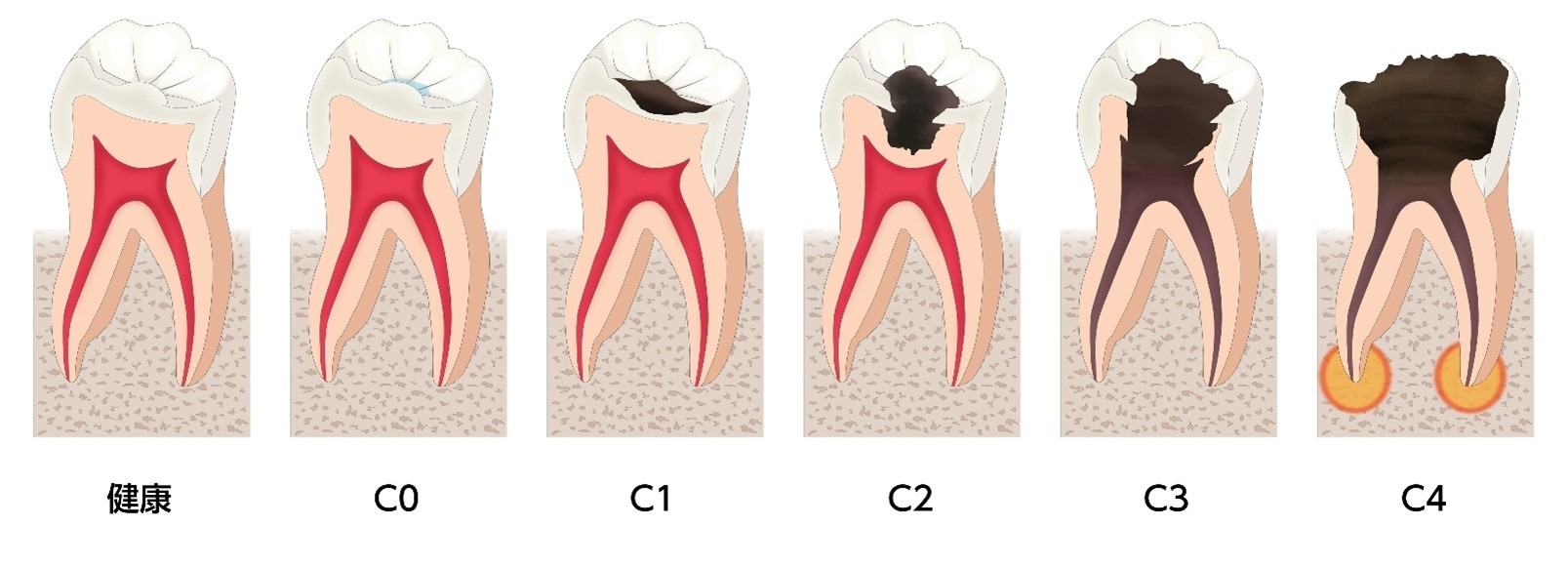

健康な歯は一番外側にエナメル質という固い部分があり内側に象牙質というやや軟かい部分がある2層構造となっています。象牙質の内側には歯髄腔という空洞があり、そこには神経と血管が詰まっています。

エナメル質表層のまだ唾液の機能で治る可能性のある虫歯を初期虫歯といい歯科ではCO(シーオー)と呼びます。

エナメル質だけで留まっている虫歯はC1、象牙質に及んだ虫歯をC2と区別しています。

ここまでは削って埋めれば済む虫歯です。

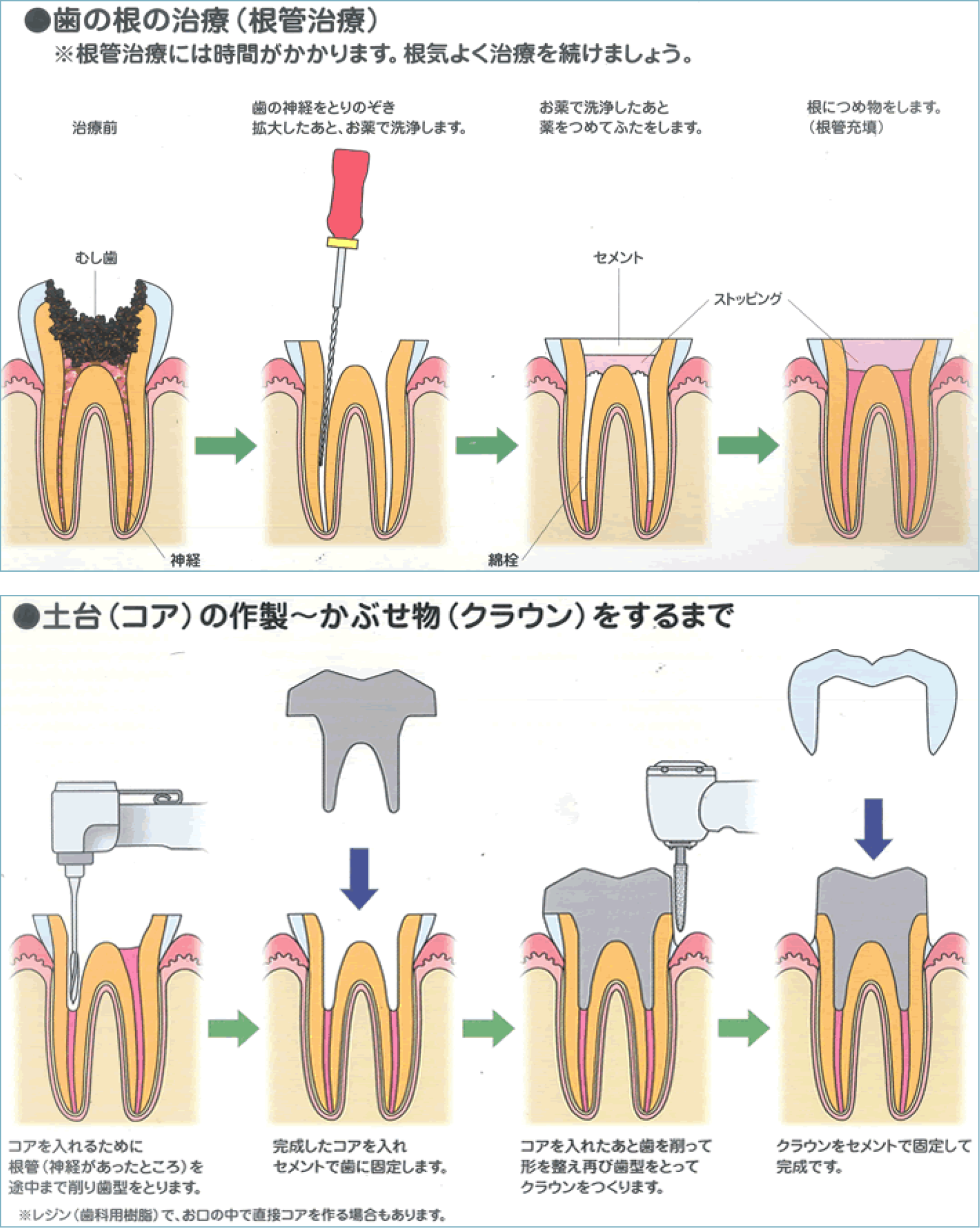

歯の神経に達した虫歯でまだ歯の根っこを温存できるものをC3と呼びますが、歯の神経を除去する別の治療(根管治療)と、土台を立てて被せ物にする治療(さし歯)が必要になります。

また崩壊してしまい保存できず抜くことをご案内していく状態の虫歯をC4としています。

上のイラストでは咬む面の溝がスタートになっていますが、このような虫歯は少数派です。実際には右側のイラストのように歯と歯の間から虫歯になっていることが圧倒的に多いのです。

また、虫歯はエナメル質を侵食ことに最も苦労し、エナメル質を越えて象牙質に至ると軟かい象牙質の中で大きく広がる傾向が強くなります。

昭和や平成前半の時代ではエナメル質ごと崩壊する虫歯が多かった様です。現代ではフッ素入りの歯磨き粉の使用や、歯科医院でのフッ素塗布によりエナメル質が強化されている人が大半です。エナメル質が強いため入り口は小さな点だけど、歯の中には大穴が空いていることも珍しくありません。

私たちもよく観察を行い、レントゲン写真を撮影して初めて虫歯だと診断できることが多くなってきました。

隠れ虫歯とでも表現したらよいのでしょうか、皆さんにとっては何ともない歯を削られて大穴を開けられたくらいの感覚かもしれません。削った挙句、しみる症状が出始めるということもあります。

穴の開き始まった虫歯は再石灰化で治ることはありません。虫歯の部分は削れば無くなりますが歯は治りません。

歯科医院で行っているのは治療という名前の修理です。失った部分を、歯を模した人工材料で埋めて機能を回復しているだけなのです。

C1からC2までの治療法では大きく分けて2種類あります。

直接修復とは歯を削ったその日に直接歯に詰め物をする方法(レジン充填)です。治療での来院回数が少なく済むのと歯に近い色のレジンという樹脂(プラスチック)を詰めるため見た目の良い方法です。歯と直接接着するシステムが完成しているので、詰めた場所にもよりますが外れるということは少ない印象です。この方法の最大の利点は歯を削る量を最小限に留めることが出来ることです。当院は2021年の1年間に1600本のレジン充填の実績があります。ただし、この方法には弱点もあります。それは強度が低いこと(欠ける・摩耗する・傷つきやすい)と水分を吸収することです。

また、歯科医師側から見て詰めにくい部位や難しい形態ということがあり、精度を最重要視される方には向きません。長期的に見ると細かい欠けや擦り減りで噛み合わせの変化をもたらします。早い方だと翌月には形が変わっているなんてこともあります。

またできる限り研磨して提供しても食事や歯磨きなどで傷がつきざらついた舌触りになり、また汚れが付きやすくなります。水分と一緒に匂い物質を吸収することで臭く感じる人もいます。汚れが付きやすいということは虫歯の再発や歯周病の誘発につながることになるのです。このレジンには健康保険適用のものと適用外(自費治療)専用のものがあります。

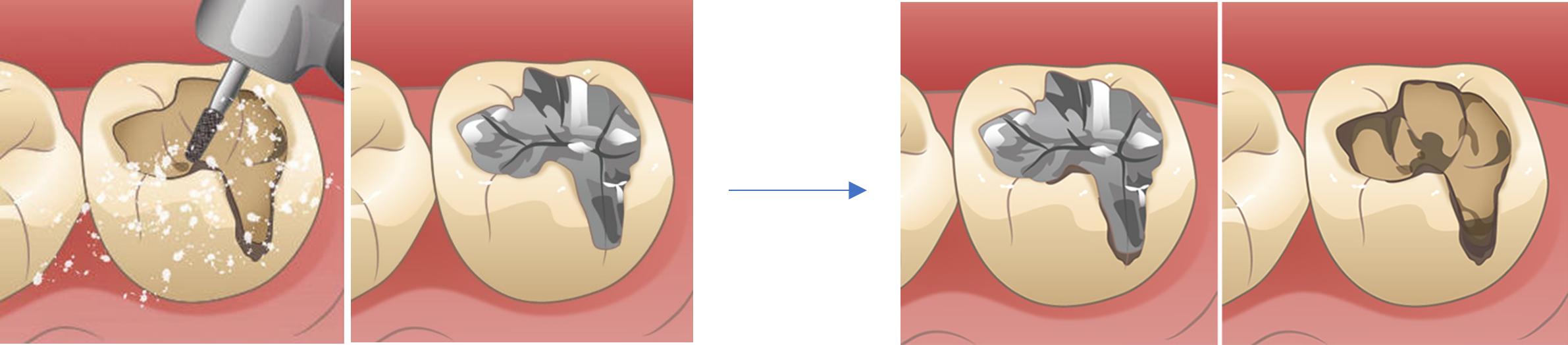

間接修復とは虫歯を削り歯の形を整えてから型取り(粘土のようなもの)を行い、模型上で詰め物を仕上げる方法です。仕上げたものはインレーと呼ばれ、型取りから期間を開けて別の日にインレーを歯に接着します。世界標準ではこれまで金合金で行われてきましたが、見た目がよく傷のつきにくいセラミックでの治療が現在の主流になっています。保険診療の基本は銀歯での提供ですが、2022年4月より削り出し法で製作した樹脂製のインレーが認められるようになりました。

| 金属インレー(銀色) | 強度があり摩耗や欠けなどのトラブルは少ないです。従来からある方法ですが見た目が悪く、金属アレルギーの心配もあります。また金属の接着には疑問もあり、外してみたら虫歯になっていたということも多くあります。熱伝導率が高いため冷たいものがしみるなどのトラブルもあります。強度はあるのですが傷はつくため汚れが付く方も見受けられます。 |

|---|---|

| 樹脂製インレー | 新しい材料のため未知な部分もありますが、概ね金属性インレーと直接修復の中間の性質と言えます。金属より接着に関しては有利ですが強度や摩耗では金属に劣るという印象です。見た目がそれなりに求められてそれなりの精度で良いという方に向いていると思います。 |

| セラミックインレー | 保険適用外の材料です。強度が高く傷がつきにくいため汚れが付着しにくい性質です。歯に近い色の再現もでき長期的な維持安定を期待できます。噛み合わせが強い方ではまれに割れることもありますが、強度別で3種類のご案内が可能です。5年間保証いたします。 |

金属(銀色)インレーでは装着してから時間が経過すると、管理不足や接着材の流出などで2次的な虫歯になっている方が多い傾向です。その新たな虫歯は外側から検知できないことがほとんどです。レントゲン写真を撮影しても金属の影が出てしまい診断できなかったり、接着材が一部だけ壊れているような状態では簡単には外れないので診断するまでに時間がかかったりします。怪しければ外して確認してみるしかありません。

保険の金属インレーが入っていた方の写真です。なんとなくしみる症状が続いていましたが、外観からは異常はなくレントゲンでも虫歯は確認できていませんでした。上の写真左側は金属のインレーを外して接着材などを除去した状態です。○で囲った辺りは接着材が消失しており汚れや細菌が入り込んでいて虫歯になっていました。右の写真は虫歯を全て取り切った状態です。歯の内側の層である象牙質の大半を取り除くことになりました。また、歯肉に近い位置まで歯を失っているため汚れのつきにくい素材で補っていかなければ虫歯のさらなる再発に繋がってしまいます。

前述にて「歯は治りません修理です」と記載しました。虫歯治療後の再発防止や長期的な維持安定という観点から見た適切な治療(理想的な修理)とは何だと思われますか?理想的な修理は詰め物の材質の特性によるところが大きいと私は考えています。その理想的な特性とは歯の硬さに近く、欠けや摩耗が少ないことで汚れが付きにくいこと、水分を吸収しないこと、そして高精度で歯とよく接着することです。この特性を満たすのはセラミックによる治療のみです。虫歯の位置や大きさにもよりますが、ベストな材料というのは保険適用の材料にはないと考えています。小さな範囲に限局した虫歯では直接修復がお勧めできます。歯を削る量を最小限に抑えられるためです。

右側の写真は当院で右上奥歯の治療後に撮影したものです。

1番奥の歯では直接修復のレジン充填、奥から2番目の歯は間接修復のセラミックインレーをご選択いただきました。

元の虫歯のサイズや位置、自己管理の状態によりおススメの方法が異なりますのでご相談ください。

神経が入っている空洞(歯髄腔)にまで虫歯が達していた場合、歯髄腔全体が細菌による感染、食べカスなどでの汚染をしているものと考えます。また、神経が入っている空洞のうち歯の根の部分の空洞は根管と呼びます。

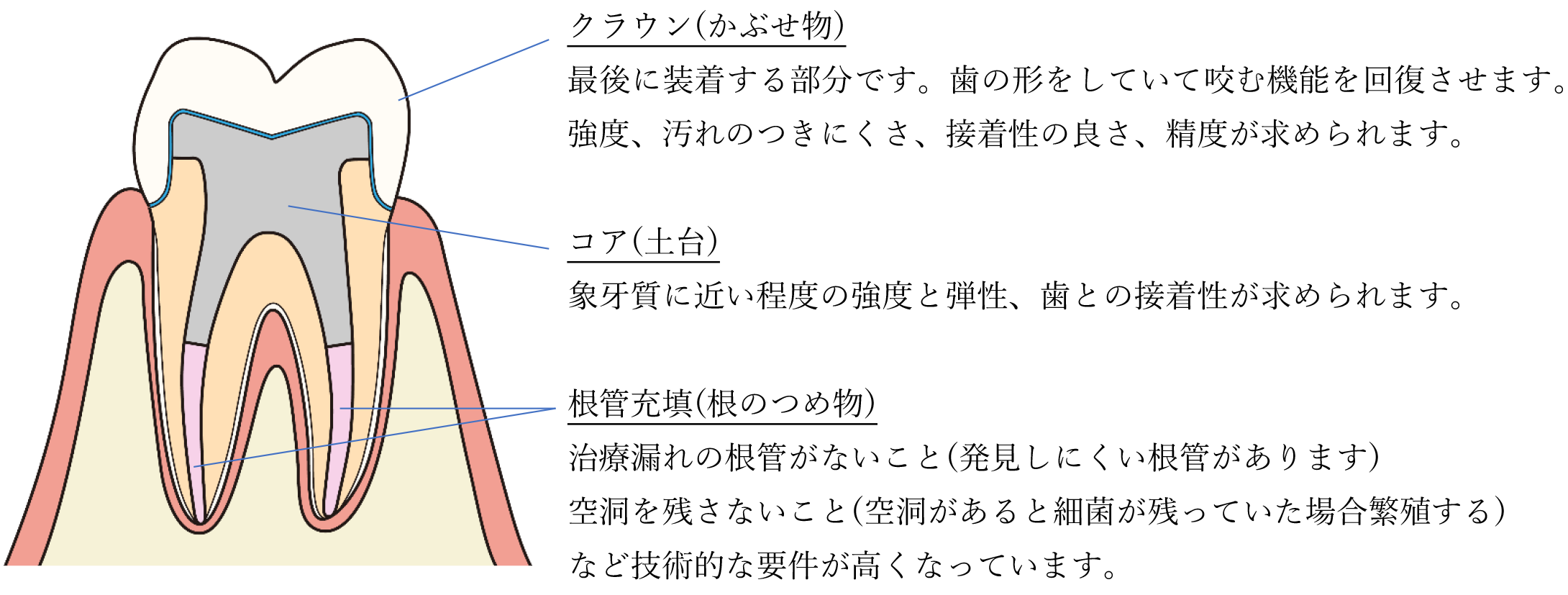

感染や汚染を無視してこのまま詰め物をすると、歯髄腔の中で炎症が広がり、夜眠れないほどズキズキ痛んだりします。炎症により圧力が高まるためです。このC3の状態では神経を全て取り除く処置(抜髄)、洗浄・消毒を行います。何度か洗浄を繰り返し歯髄腔内の汚染が無くなったと判断出来たら歯髄腔を埋めて(根管充填)いきます。この治療過程で治療中の歯に負担をかけすぎると、痛んだり、歯が割れてしまったりするため、歯を平らに切り落とすことがあります。根管充填後には歯の形を元に再現していくことになりますが、その準備として歯に土台(コア)を立てていきます。この土台(コア)の素材ですが、以前は銀合金で作っていました。現在ではガラス線維を束ねた芯棒と樹脂(レジン)を合わせて使用することが主流となっておりファイバーコアと呼んでいます。

コアを立てた後に歯の形を整えて型取りをし、最終的な被せ物を作っていきます。

まれに根管治療中に来院されなくなる方がいますが、治療途中での放置は大変危険です。その理由を思いつく限り並べてみました。

・治療部位の破損による再感染 ・歯が割れてしまう ・強力な薬剤封入が長期化することによるダメージ

・周囲の歯が移動してしまい、噛み合わせのバランスが崩れる ・追加で虫歯になりやすい など

誰も得をしない状態になります。再治療が困難で抜歯を提案することもあります。治療には時間と期間がかかりますが根気よく通院ください。

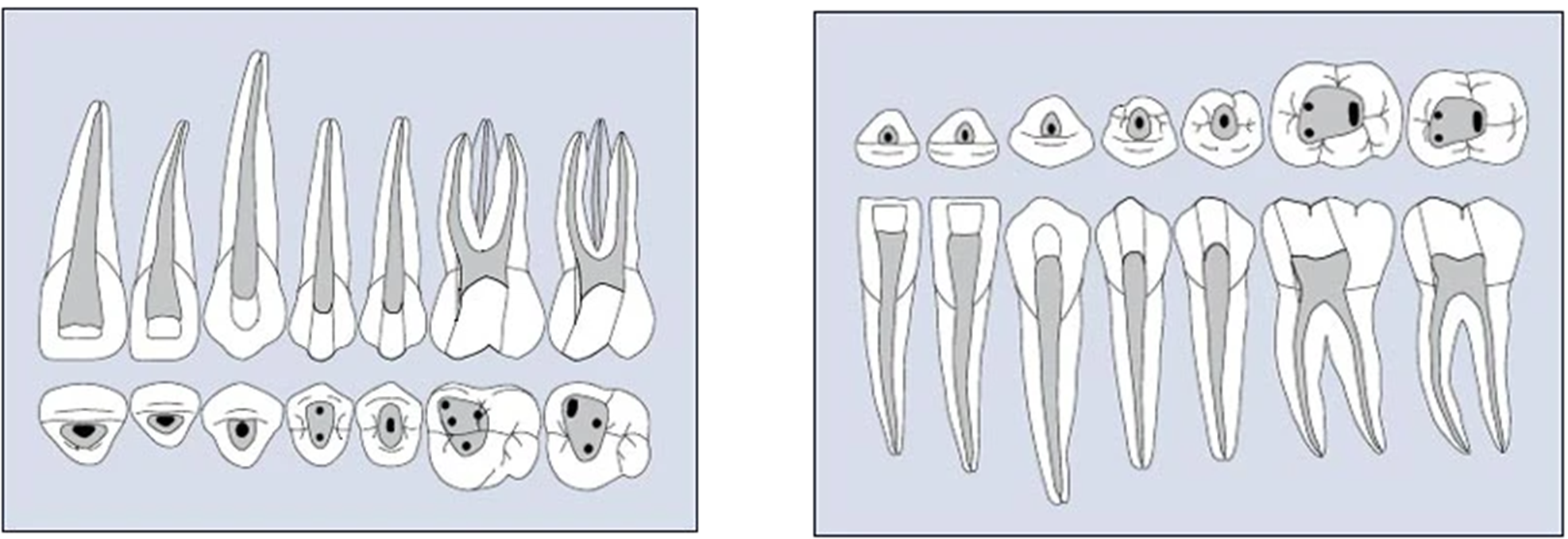

この根管治療では様々な器具を使用します。歯の中の形はとても複雑で人によって個性があるため、適した器具を選択する必要があります。歯の種類によって根管の数が異なりますし、同じ種類の歯であっても人によって長さやカーブなどが異なります。奥歯になるほど根の数、根管の数が増えます。

難しい治療ではありますが効率よく処置を進めるため、最近ではではニッケルチタン合金製のドリル刃を使用しています。ニッケルチタン合金は一般的に形状記憶合金と呼ばれ、変形させても元の形に戻ろうとする性質があり、軟らかいため根管治療に使用するのに最適な器具と言えます。

素材の特性上、曲がっている空洞に追従し感染した歯の内面を削ることが出来るのですが、この器具は金属疲労でやがて折れてしまいます。コストの関係上、保険治療では滅菌をしたうえで繰り返し使用し、既定の回数で処分することにしています。実際に歯の中で折れてしまったということもあります。基本的に折れた際には頑張って除去をするのですが、回転する刃で構成されている器具である性質上折れるときには歯に食い込んでいてなかなか取れません。折れる位置によっては全く見えないため除去できない可能性もあります。

より安全で精密な治療をご希望の場合には保険外治療(自費治療)をおススメします。自費治療では新品の器具を使用し時間と回数、手間をかけたオーダーメイド処置を行います。

自費治療料金 :1根管あたり11,000円

根管治療の目的は歯の中の感染・汚染を除去したうえで適切に封(蓋の役割)をすることです。この封とは①歯の中の詰め物(根管充填)、②土台 (コア)、③かぶせ物(クラウン)の3種類です。これらの内どこかに不備があると再感染による不具合が出ます。理想的に仕上がった根管治療終了時のイラストを下に表示します。

ではこれらに不備があった場合どのようなことが起こるのでしょう。

場合によっては根の先に膿が溜まってしまう場合もあります。再治療にあたっては基本的に全ての人工物を除去したうえで歯の中の再洗浄・再消毒をする治療(感染根管処置)が必要です。できる限り再治療にならないよう、長期にわたって維持安定する確実な封が必要です。

| コア 前歯・小臼歯 | 11,000 円 |

| 大臼歯 | 12,100 円 |

| セラミッククラウン | 66,000 円 |

| 審美セラミッククラウン | 88,000 円 |

| 高強度セラミッククラウン | 77,000 円 |

虫歯進行具合による治療方法の違いについて説明していきました。

私が大きく問題だと考えているのが歯肉に近い位置の虫歯です。治し方にもよりますが、治療終了後に人工材料と歯肉がずっと触れ続ける仕上がりになるためです。良くない例を提示します。

一度治療を受けている歯が虫歯になっています。汚れが長期に付着していたため歯肉にも炎症を起こしています。

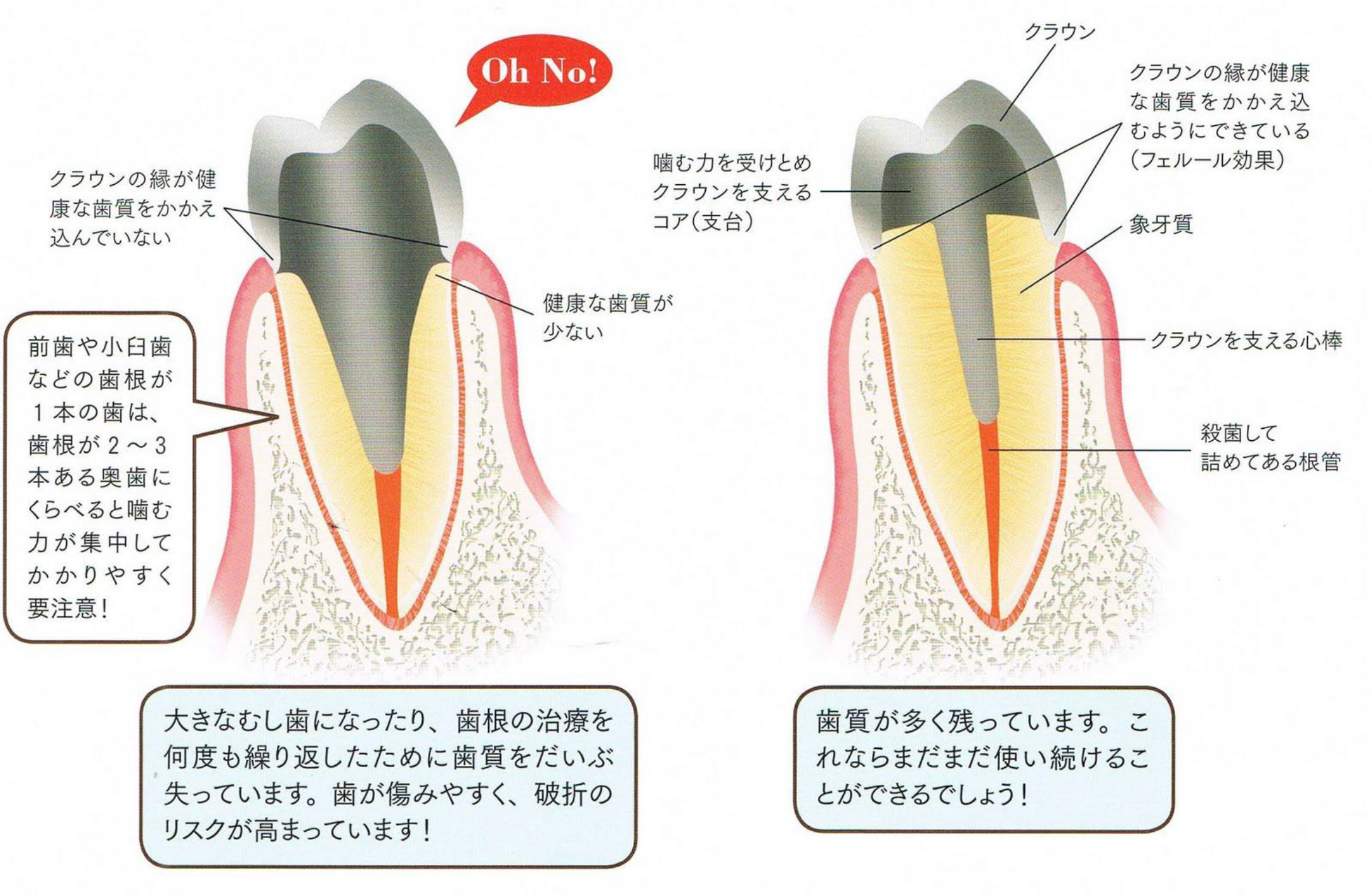

右側の写真は虫歯を取り切ったところですが、健全に確保できたは歯の根の部分だけで、歯肉より低い量しか残っていません。このままコア(土台)を立ててクラウン(かぶせ物)を装着すると下の図の左側の様な仕上がりになります。

左側の図では歯の根にコアを差し込んでいるだけです。コアは先細りの形態で咬む力が加わると沈み込もうとしながら歯の根を薪割りのように壊してしまいます。歯が割れてしまうと基本的には抜くことをご案内するようになります。歯ぎしりなどの横向きの力が加わると外れやすい状態にもなります。外れかけで接着が壊れていると汚れや細菌が入り込みまた虫歯になったり感染がさらに深くに進行すると改めて根管治療が必要になります。そもそも、本来であればここまで高さの無くなった歯では長期の安定は望めず抜歯の対象でもあったりします。この状態で終わらせるのは妥協的な治療と言ってよいでしょう。

上の図の右側が理想的な状態です。健康な歯でクラウンを支えること(フェルール効果)が出来ています。安定的なクラウン(かぶせ物)のためにはフェルール効果が必要です。高さの無くなってしまった歯でフェルール効果を得るにはどうしたらよいのでしょうか。

クラウンが歯を抱え込むフェルール効果が発揮されています。

フェルール効果がありません。歯の形歯の回復が不可能なわけではありませんが、

咬む力や歯ぎしりなどの横向きの力に耐えられず折れたり外れたりしやすい状態となってしまいます。

フェルールを確保する方法③④⑤

矯正治療で歯を引っ張り出した状態です。②と比較すると歯の長さが短くなりますが安定したクラウンを作れます。矯正治療は健康保険の適用外ですがおススメできる方法です。歯の周りの骨や靭帯なども一緒に引き出され、元の位置に戻ろうとすることもあるため、④と同じような外科手術を併用することがあります。

外科手術(歯冠延長術)により骨と歯肉を減量さます。②と比較すると歯の見えている量が高さ方向に多くなります。歯周外科治療として保険内での処置が可能ですが、近隣の歯と比較すると歯が長くなり、歯磨きなどの管理がしにくくなることがあります。

矯正や外科治療をせず歯を深くまで削ってかぶせる方法です。型取りやクラウンの装着時に出血や歯肉からの水分などが問題になる場合が多いです。また、人体は決して人工物を好まず、距離を置こうとします。歯肉の深くまで入るクラウンを装着した場合、歯肉の炎症や歯を支えている骨の吸収を引き起こし疑似的な歯周病のような状態になる場合があります。時間の経過とともに歯肉が下がり④と似た結果になることもあります。

本来であれば抜くべき状態です。矯正や外科手術をもってしてもフェルールを確保できません。どうしても抜きたくないという場合に致し方なくこのような仕上げになります。コアと歯肉が常に触れている状態で接着による維持や歯肉の炎症など不利になる要素が多く長期の維持安定は望めません。

矯正治療によるフェルール確保する方法

矯正治療は歯を引っ張り出す方法です。近隣の歯にワイヤーを渡し引っ張り出したい歯にはフックをかけてゴムの力で引き上げます。

前歯付近では見栄えが悪くなってしまうため、この上にさらに仮歯のようなものを接着することが出来ます。

矯正治療は保険適用外となり

必要な期間は2か月~3か月程度です。

見栄えのための仮歯や外科手術を追加で行う際に

追加で料金を頂戴する場合があります。

費用は概ね33,000円~55,000円です。

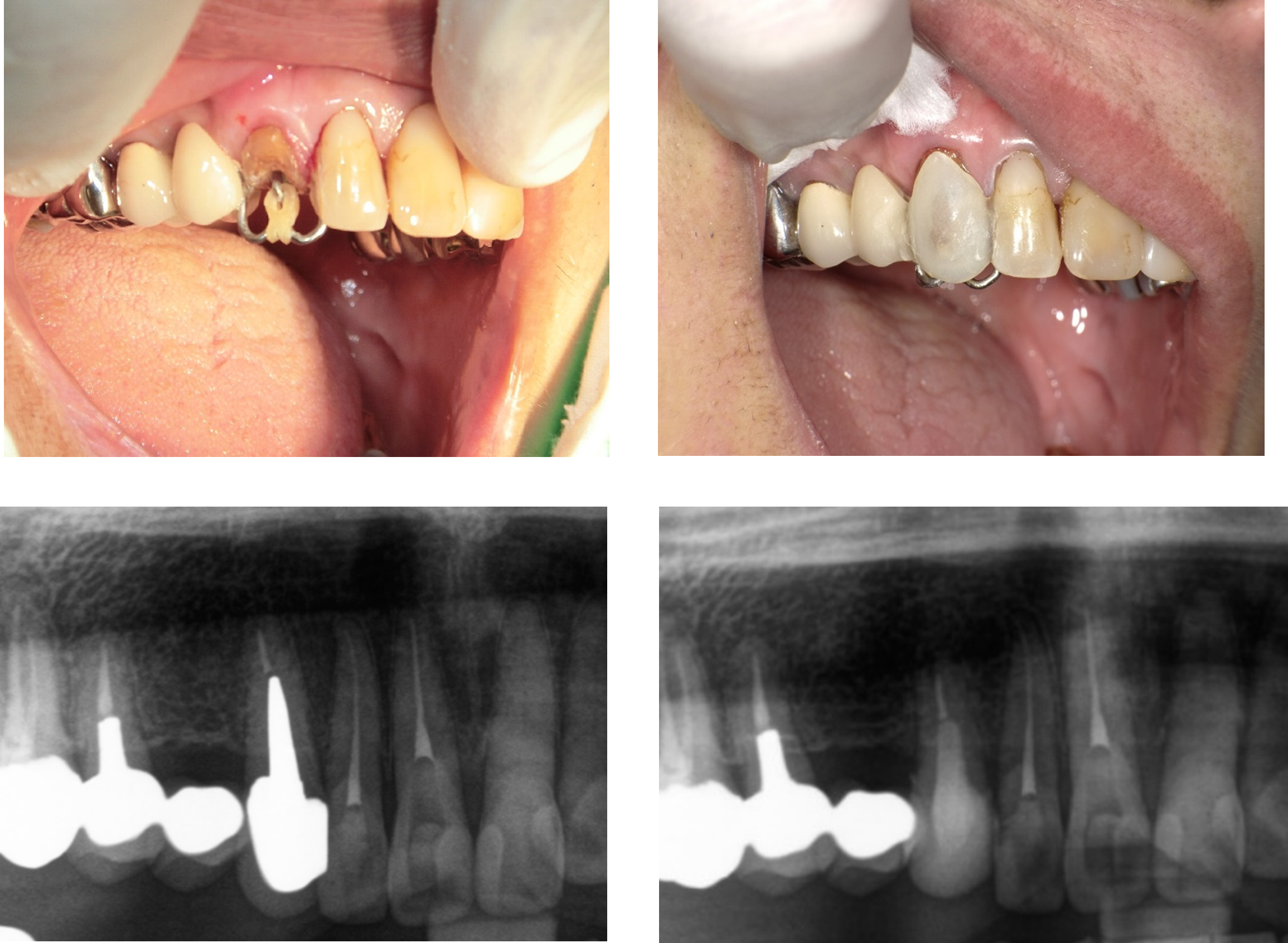

当院で行った矯正治療の経過を提示します。

上の前歯だったため見た目を考慮し仮歯をして行いました。見た目は良いのですが清掃性が落ちるためお手入れを頑張っていただく必要があります。

レントゲン写真では歯が短くなって引っ張り出されたことがわかります。歯が短くなることで揺れに弱くなる場合がありますが、この症例では良好に経過しています。この方はコアやクラウンの材質による持ちの違いをよく理解されており、最終的にセラミックのクラウンをご選択いただいたためレントゲン上の見た目が異なります。

外科手術でフェルールを確保する方法

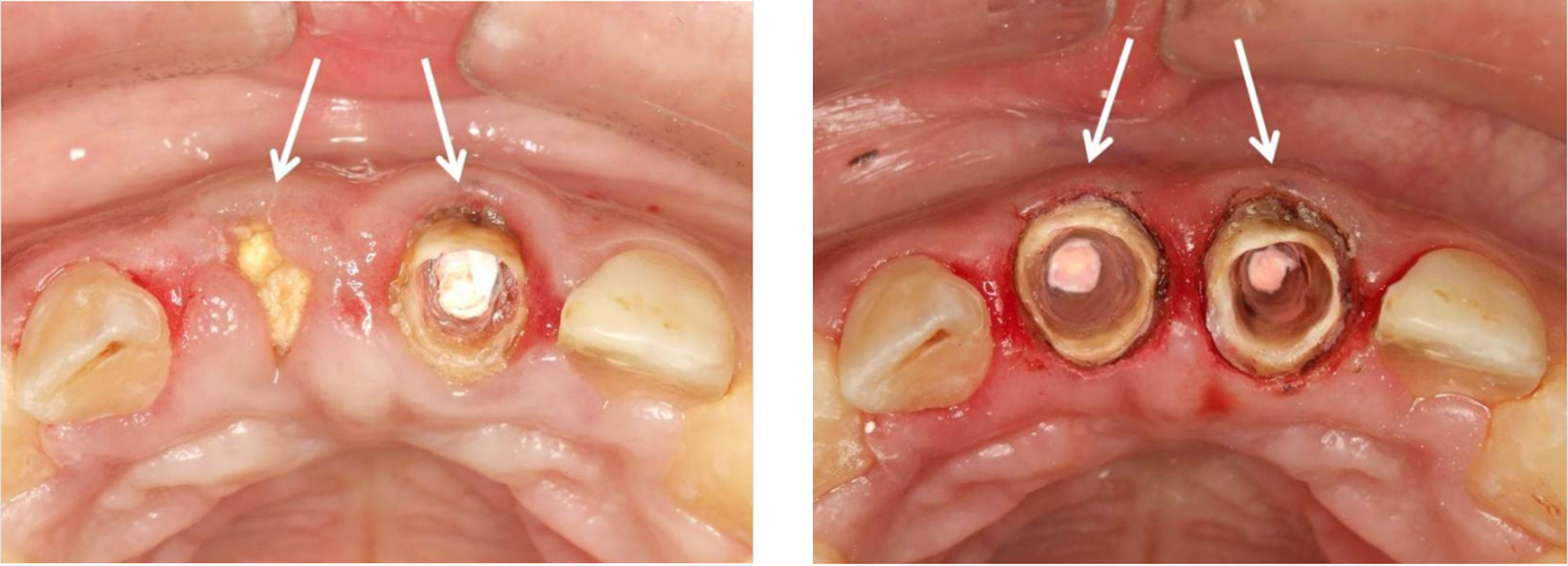

こちらの写真は外科治療をした後にフェルールが確保できるようになった状態です。手術の様子は不快に思われる方もいそうなので割愛させていただきました。歯肉を切開し、骨を削ることで歯が見えている量を増やしています。かぶせ物を作るために困らない程度の歯の量を獲得できました。

しかし歯の根元のラインがそろっていません。青線より歯肉が下がっています。これが、ほかの歯より歯が長く見えるということです。自然な良い歯並びではこのラインがそろっています。

1本だけ歯が長いと根元の部分の清掃がしにくい場合があり、清掃不良から改めて虫歯になるケースもあります。別の歯ですが前歯では特に歯肉のラインの不揃いは目立ちます。

歯肉より深くまで削りフェルールを確保する方法

型取り時の画像ではありませんが、上の写真のように邪魔な歯茎を電気メスで切除します。キレイに型取りをするためです。切除した歯肉は数日から2週間で再生します。しかし、今後ずっと人工物と触れ続けるようになるため、体との調和の良い素材のクラウンを作る必要があります。

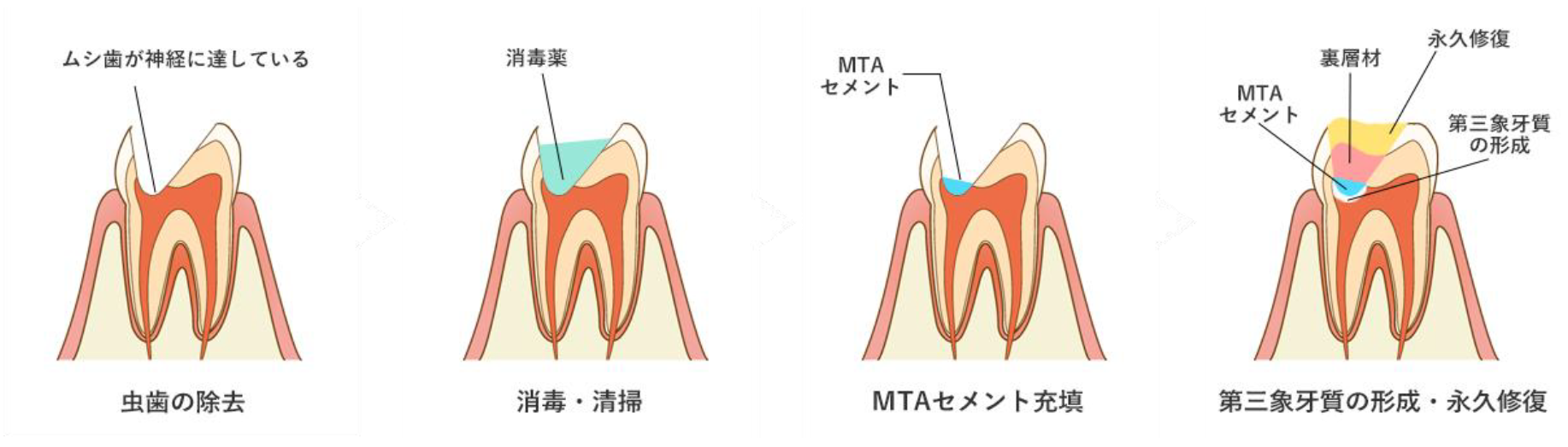

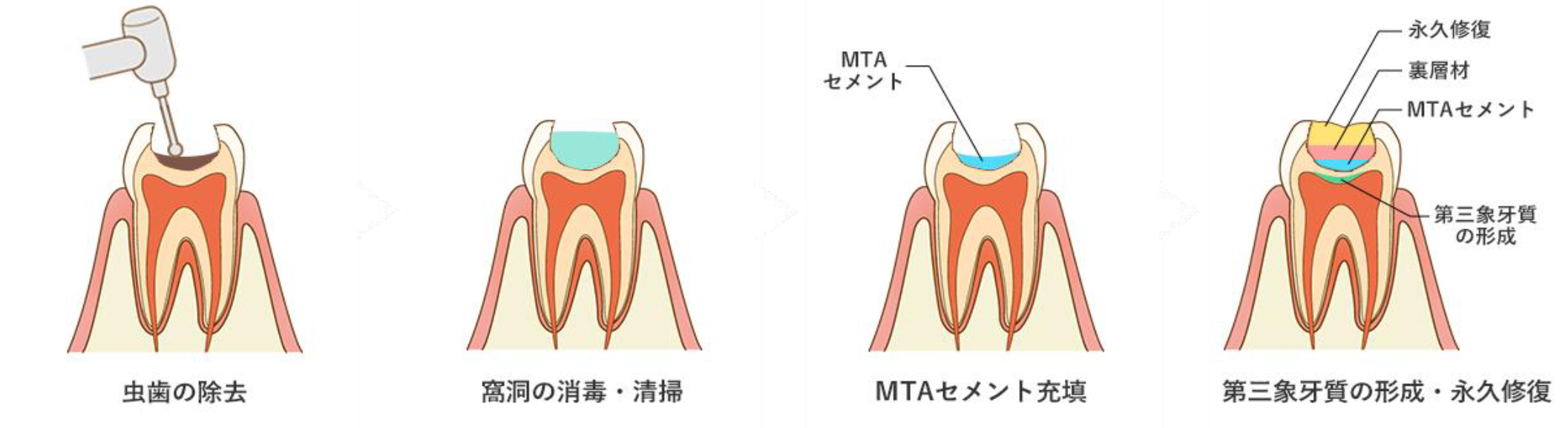

限りなくC3に近いC2の治療法 (歯髄温存療法)

当院ではう蝕検知液という虫歯を染め出す薬剤を使い虫歯部分を完全に除去する治療を心がけています。虫歯を取り残すと、つめ物の下で虫歯が広がっていくためです。虫歯を取り切ると残っている歯が薄くなり“しみる”症状が出る方もいます。また、あえて薄い部分を残したりするのですが、食事や歯ぎしりなどの力がかかり亀裂が入ってしまう方もいます。更に虫歯を取り切ったことで歯の神経が露出してしまう場合もあります。

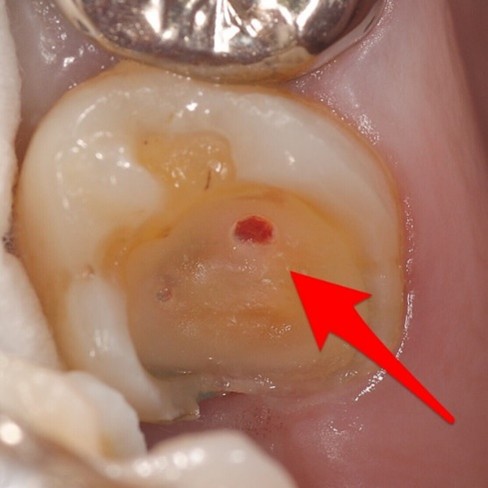

右の写真では虫歯を取り切った結果神経が露出してしまった状態です。

この状態を露髄と呼びます。歯の中には神経と血管が通っていて露髄すると出血もします。この出血はこの後行うつめ物をする際の接着剤の効果を妨害してしまいます。適切に止血と露髄に対する処置が必要になります。

直接覆髄法

露出した神経部分を止血し薬剤で保護した状態で封鎖する治療方法です。薬剤を露出した神経部分に置いて固めたのちにC2と同じようにつめ物をします。神経を取ってしまう根管治療を第一選択にしないことで神経を守ります。治療直後は痛みがあったりしますが徐々に痛みは退いていくことが多い傾向です。しかし、しばらくは症状がなかったとしても何か月後、何年後かに症状が出ることがあります。歯の神経が長期間かけて徐々に壊死していくためです。この壊死は無症状に進行する場合があり、術後数週間程度では成功しているか判断することはできません。症状により歯の神経を一部切断する断髄という処置や神経を全て取り除く抜髄という処置に移行する可能性があります。

では、神経が露出する前に削るのを止めて埋めてみるのはいかがでしょうか

間接覆髄法

虫歯を一部残して一時的につめ物をする方法です。虫歯の部分には薬剤を置いて封入します。目的は神経を取らないで済むように温存することです。薬剤での虫歯部分の殺菌と進行抑制し、さらに歯の神経が入っている空洞内に新たに歯の成分ができることを期待します。一度C2の治療法と同じようにつめ物をしますが、歯の成分が新たに出来た頃合いを見計らって再び虫歯治療へアプローチします。2回目の治療が必要ということです。虫歯の成分を残すことが不確実要素となっており、内部で進行する可能性があります。

虫歯が神経まで達しているけれど、一部だけでも残せませんか?条件により可能です。

生活歯髄切断法

ここまでに記載してきた・直接覆髄法・間接覆髄法・C2の治療として削ってつめ物をする方法を行った後に強く症状が出てしまった方やC3の神経に達している虫歯だけれど大部分が健全な場合などの治療方法です。半分神経を残して埋めていくことで一部でも神経を残すことをコンセプトにしています。乳歯や完成しきっていない永久歯に行うことが多いです。治療後に症状が出るようであれば神経を全て取り除く治療を行うことになります。

直接覆髄法、間接覆髄法、生活歯髄切断法で使用する薬剤には保険適用材料と、保険適用外材料の2種類ご用意があります。より確実な治療をご希望の方は保険適用外材料を使用した自費治療をおススメいたします。

自費治療 歯髄温存療法 22,000円

まとめ

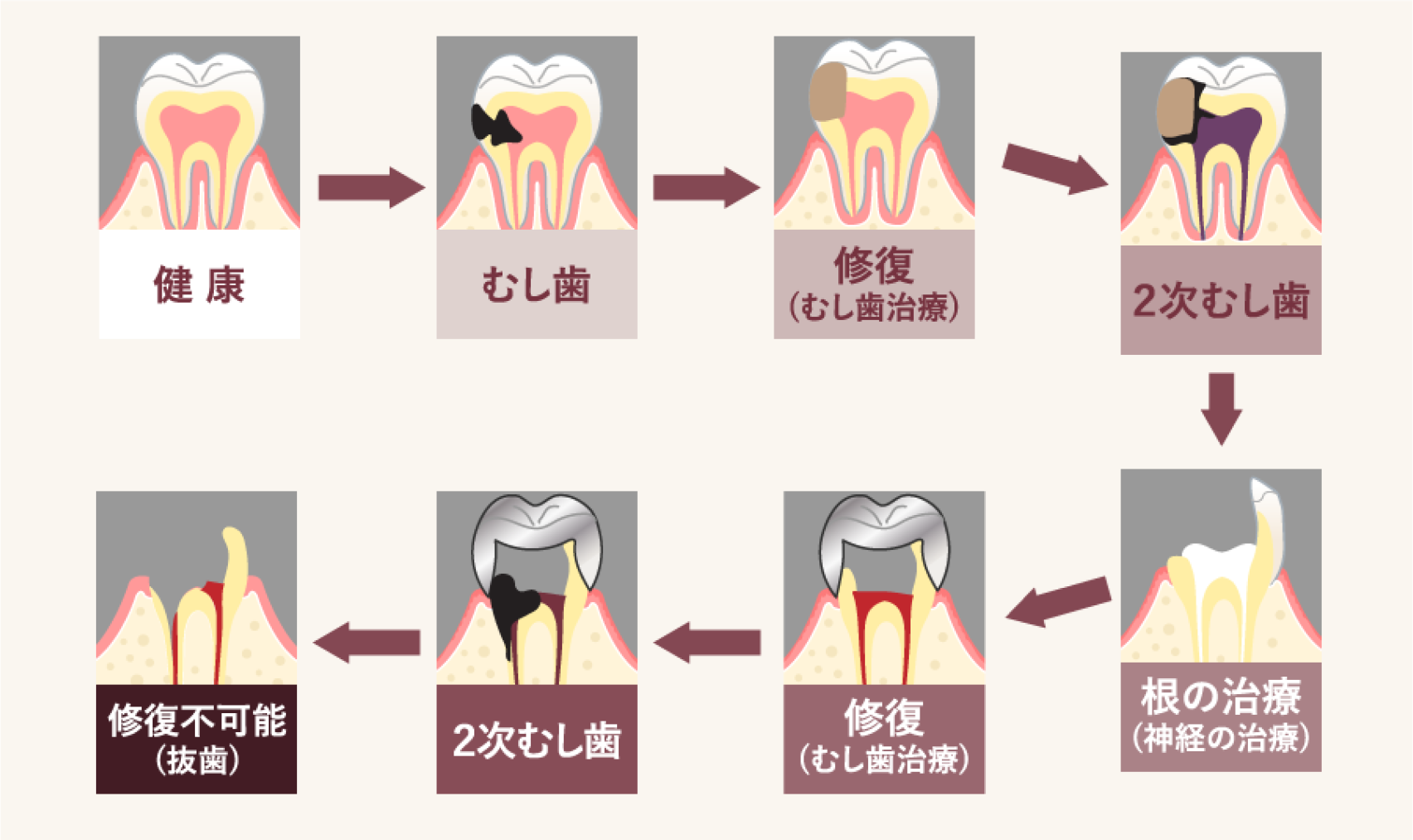

虫歯にならないことがベストです。一度虫歯を経験すると長期間の間に下の図のような経過をたどる方がいらっしゃいます。

ご自身で日々できるケア・生活習慣の見直しを第一に、虫歯になってしまったら適切な治療をうけていただくことが最善です。適切な治療とは、適切な技術と適切な材料で成り立っています。保険治療にベストな材料があればよいのですが、実際はそうではありません。治療後の長期維持安定のために適切な選択をしていただけることを願っています。